«Чему смеетесь? Над собою смеетесь!»: история пародии от Пушкина до Ахматовой

Одним из главных ненавистников и пародистов поэтов Серебряного века был Виктор Буренин. Что он писал об Александре Блоке?

Литературные критики и пародисты разносили практически все произведения, ставшие частью «русского литературного канона». Да и самопародия была не редкостью. Например, «Евгений Онегин» — по существу пародийный роман, да к тому же издевающийся над читателями ранних произведений Пушкина. А как высмеивали стихи Ахматовой и Блока? Рассказывает Максим Кармаза.

После десятилетнего царствования в русской литературе Александр Пушкин исписался и умер. Хотя жить ему оставалось еще около семи лет. Но он умер для читателя. Или, может быть, обмер на время. В начале 1830-х годов о том, что Пушкин невыносимо «скучен», что уже «надоел», писали самые разные литературные журналы. Критики Николай Полевой, Николай Надеждин и молодой Виссарион Белинский в один голос причитали: время Пушкина давно истекло, ему пора на покой. «Эти пьесы в тысячу раз лучше его же так называемых сказок, этих уродливых искажений и без того уродливой поэзии…» — писал Белинский о Пушкине.

Впрочем, щелкали по носу не одного Пушкина. Пафосная гражданская поэзия в лице Некрасова, дебютировавшего в одно время с Лермонтовым, явно фальшивит и лукавит. Фет пишет бесполезные безглагольные, ни на что не годящиеся стишки. Блок выжил из ума, как и Брюсов… Так писали критики и язвительные пародисты о самых знаменитых русских поэтах.

Сегодня читателю трудно представить, какой травле подвергались, например, современники Афанасия Фета (вместе с ним же!) — поэты Яков Полонский и Константин Случевский. Нам кажется, что произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Ахматовой — безусловные шедевры, и такими считались всегда. Но это не так. Едва ли не каждое произведение, которому потомки присваивали авторитетное звание «классического», «канонического», откровенно раздражало и выводило из себя первых своих читателей. Пародисты и сатирики XIX века с удовольствием марали «нелепые» стихи поэтов так называемого чистого искусства (Фета, Полонского, Майкова, А. К. Толстого). Более того, они делали самое страшное, что можно сотворить с произведением искусства, — испытывали его действительностью, проверяли здравым смыслом.

Пародия — «двигатель» литературы

Перед тем как говорить об их остроумных, но очень ехидных и колких пародиях, зададим себе вопрос: а что такое вообще пародия? Каков ее объект? Зачем их писать? Пушкин называл умение пародировать «искусством подделываться под слог известных писателей». «Вальтер Скотту, — рассказывал Александр Сергеевич, — показывали однажды стихи, будто бы им сочиненные. „Стихи, кажется, мои, — отвечал он, смеясь, — я так много и так давно пишу, что не смею отречься и от этой бессмыслицы!“». Чем же тогда пародия отличается от подражания?

На все эти вопросы ответил в XX веке выдающийся филолог-формалист Юрий Тынянов, который открыл пародию для теоретико-литературной науки и показал, что в пародии больше серьезного и сложного, чем смешного и легкомысленного. Пародия, по Тынянову, — это главный механизм, благодаря которому возможен процесс эволюции литературы. «Эволюция литературы, в частности поэзии, совершается не только путем изобретения новых форм, но и, главным образом, путем применения старых форм в новой функции», — утверждал литературовед.

Пародироваться, то есть переосмысляться и пересматриваться, могут архаичные стили, давно себя исчерпавшие жанры, особенности художественной речи и даже литературные личности (достаточно вспомнить «директора Пробирной Палатки» Козьму Пруткова).

Приведем конкретный пример. Вот пародия, которую сочинили в 1826 году Александр Пушкин и его приятель Николай Языков:

Закон природы

Фиалка в воздухе свой аромат лила,

А волк злодействовал в пасущемся народе;

Он кровожаден был, фиалочка мила:

Всяк следует своей природе.

О чем она? Конечно, не о волке, не о фиалке и не о природе. Это пародия на стихи поэта-баснописца, ближайшего друга Николая Карамзина Ивана Дмитриева, автора «Апологов в четверостишиях». Вместе их листали Пушкин и приехавший к нему в Тригорское Языков. В этой книге есть такое стихотворение:

Репейник и фиалка

Между репейником и розовым кустом

Фиалочка себя от зависти скрывала;

Безвестною была, но горестей не знала, —

Тот счастлив, кто своим доволен уголком.

Вся книга Дмитриева выдержана в таком утомительно-назидательном тоне: в первых трех строчках дается картинка, наивная иллюстрация, а в последней — более чем прозрачная мораль.

Пушкин и Языков пародируют не только этот дидактический стиль в литературе, но и сам архаичный жанр стихотворного поучения («аполога»). Так они борются с «морализаторством», к коему не должна сводиться поэзия.

Пародия — это еще и сильнейший прием литературной борьбы, в частности борьбы новаторов с архаистами. Но боролись подобным образом и с самим Пушкиным.

Издевки и упреки

В 1830-е годы, несмотря на охлаждение и даже осуждение его творчества «толстопузыми» критиками, Пушкин продолжает писать. Он печатает «Евгения Онегина», где откровенно издевается над кем угодно (даже над читателями — «друзьями Людмилы и Руслана») и как угодно. «Евгений Онегин» — это прежде всего пародийный роман. В нем пародируется всё: сама техника романа, его строй, разные жанры, направления, ставшие каноническими повествовательные формы.

Пушкинский «роман в стихах» — не просто «энциклопедия русской жизни» (хотя неясно, что вкладывал Белинский в эту размытую характеристику), а энциклопедия стилей. Уже на первой странице «Евгения Онегина» «молодой повеса» рифмуется с «волею Зевеса», то есть Зевса. Низкое переплетается с высоким. Простонародное — с заимствованным, иноязычным: «Du comme il faut… (Шишков, прости: не знаю, как перевести.)». Кстати говоря, здесь поэт вновь подтрунивает над архаистами.

Не считаясь ни с какими литературными условностями, ни с каким этикетом, Пушкин пишет, быть может, самое свободное произведение русской литературы. В том числе свободное от каких бы то ни было упреков критиков:

Иди же к невским берегам,

Новорожденное творенье,

И заслужи мне славы дань:

Кривые толки, шум и брань.

Пушкин, разумеется, добился и «кривых толков», и «шума», и «брани». Критики обвиняли его в бестолковости сюжета и героев — в ответ он пишет еще более мелкосюжетную пародийную поэму «Домик в Коломне», где рифмует на глаголы:

А чтоб им путь открыть широкой, вольный,

Глаголы тотчас им я разрешу…

Вы знаете, что рифмой наглагольной

Гнушаемся мы. Почему? спрошу.

Так писывал Шихматов богомольный;

По большей части так и я пишу.

К чему? скажите; уж и так мы голы.

Отныне в рифмы буду брать глаголы.

Потому непонятно, кто еще над кем издевался — Пушкин над критиками или критики, намеревавшиеся сбросить Пушкина с парохода современности:

Румяный критик мой, насмешник толстопузый,

Готовый век трунить над нашей томной музой,

Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,

Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.

Скоро Михаил Лермонтов позволит себе рифмовать не просто на глаголы, а на одни и те же слова: «Я к вам пишу случайно; право, / Не знаю как и для чего. / Я потерял уж это право. / И что скажу вам? — ничего! / Что помню вас? — но, Боже правый…». Между тем и это троекратное «право» было взято из пушкинских иронических строк в «Евгении Онегине»:

Руссо (замечу мимоходом)

Не мог понять, как важный Грим

Смел чистить ногти перед ним,

Красноречивым сумасбродом.

Защитник вольности и прав

В сем случае совсем неправ.

«Фальшивый» Лермонтов и «грязный» Гоголь

С критикой не везло и Лермонтову. «Героя нашего времени» тогдашние хейтеры считали «фальшивым» романом.

«Я в самой вещи развинтил „Героя“ и вот что нашел <…> внутреннее построение романа никуда не годится: идея ложная, направление кривое», — так писал о романе Лермонтова Степан Бурачок.

Кстати, потоптался он не только на Лермонтове, но и на Пушкине, который, по мнению критика, «уронил» русскую поэзию «по крайней мере десятилетия на четыре» и «оставил нам несколько томов чудных поэтических игрушек и почти ничего бессмертного».

Еще хуже приходилось Гоголю, писавшему «грязные» повести, от которых пахнет как от лакея Петрушки из «Мертвых душ». Вот что говорил о поэме Гоголя критик Осип Сенковский:

«Отсутствие этой художнической наблюдательности наш украинский юморист заменил коллекцией гротесков, оригиналов, чудаков и плутов без всякой важности для философической сатиры; их грязные похождения объявил „перлами своего создания“; тешится над ними от души, заставляет их ради лирического смеху сморкаться, чихать, падать и ругаться сколько душе угодно канальями, подлецами, мошенниками, свиньями, свинтусами, фетюками; марает их сажей и грязью; льет на них всякую нечисть: и все это в своем тщеславии очень серьезно называет поэмою, эпопеей, давая уразуметь, что он новый Гомер».

Сенковский вполне мог посоревноваться с Бурачком за звание самого озлобленного и, как сейчас сказали бы, «токсичного» критика XIX века. Но им однозначно далеко до тех, о ком пойдет речь дальше…

«Душа» — одно, творчество — другое

После эпохи господства «мундира» (вспомним восклицание Чацкого: «Мундир! один мундир! он в прежнем их быту…») и чиновника, в которую творили Пушкин, Лермонтов и Гоголь, наступает совершенно новая эпоха 1860-х годов — деловая и преобразовательная. Это было время Базаровых, разделывающих лягушек, и Рахметовых, спящих на гвоздях, время естественных наук, которое диктовало свои правила: ясность, польза и определенность во всём.

Подходил ли хотя бы под один из этих критериев Афанасий Фет или кто-либо другой из поэтов «пушкинского» направления (эстетического, чистого искусства)? Разумеется, нет. Фет — неясный, нечеткий (его стихотворения пестрят неопределенными местоимениями и наречиями, которые выражают мечты, сны, грезы лирического героя) и принципиально бесполезный поэт. Скорее подходили поэты гражданского, обличительного («гоголевского») направления, такие как Некрасов. Но ведь и на Некрасова писались пародии!

Ты с шампанским и милой девицей,

Надорвавши и силы и грудь,

Спустишь все наконец за границей

И придется тут спину согнуть.

Это четверостишие взято из пародии Александра Аммосова на стихотворение Некрасова «Тройка».

Несовпадение «страдальца за народ» и избалованного богатством повесы, картежника пародисты чувствуют очень остро. Сгладить бросающееся в глаза противоречие не удается.

Оно не только законное, но совершенно необходимое, именно потому, что «душа» — одно, а творчество — нечто совсем другое.

Пародии Некрасова и на Некрасова

Николай Алексеевич проходит путь, характерный для любого большого поэта: вначале подражание, следование поэтической традиции, потом отталкивание от этой традиции — часто в форме пародии на коллег-предшественников — и, наконец, обретение собственного лирического голоса. Но Некрасов не просто большой поэт, он — ювелир и виртуоз поэтического слова. По его пародиям это хорошо видно. Некрасов не боится пародировать ни Лермонтова (в 1840 году тот пишет знаменитое стихотворение «И скучно и грустно, и некому руку подать…», а через четыре года Некрасов съязвит: «И скучно, и грустно, и некого в карты надуть…»), ни Фета с его неопределенностью:

От шмелей ненавистных лошадки

Забираются по уши в волны.

Вечера соблазнительно сладки

И сознательной жаждою полны.

Смысл некрасовских пародий раскрыт Юрием Тыняновым:

«Сущность его пародий не в осмеивании пародируемого, а в самом ощущении сдвига старой формы вводом прозаической темы и лексики».

Своими пародиями Некрасов не только боролся с отжившими свое поэтическими формами, но и искал собственный стиль, поэтическую манеру.

Цель пародий на Некрасова тоже ясна. Она, конечно, не сводится к противопоставлению покровителя красивых женщин и народного заступника. Были и те, кто открыто высмеивали социальный аспект некрасовского творчества, то есть грязные, низкие сюжеты, которые, как казалось пародистам, смаковал поэт:

Вечер. По улицам газ зажигается,

Речи свободней слетают, и кнут

Как-то живее в руке поднимается

И… непременно кого-нибудь бьют.

Это пародия Дмитрия Минаева на цикл Некрасова «На улице». Однако Минаев на Некрасове не остановился. Он прошелся и по Фету — главному врагу последнего: Николай Алексеевич ведь был главной мишенью для Афанасия Афанасьевича. Достаточно вспомнить злобное стихотворение Фета «Псевдопоэту», направленное против Некрасова: Фет обвиняет его в том, что он «слова гордого свобода ни разу сердцем не постиг», что «низкопоклонничает» перед толпой и тащит свой «малеванный хлам» (стихи) на рынок, на площадь (на публику). А толпа, народ — это «стоокий слепец», служение которому никогда не будет уделом истинного поэта. Минаев спускает Фета с небес на землю. И не только Фета.

«Бесполезный» Фет и «бестолковый» Полонский

Позиция Минаева-пародиста наиболее отчетливо, пожалуй, сформулирована в следующей пародии на Якова Полонского:

Поэт понимает, как плачут цветы,

О чем говорит колосистая рожь,

Что шепчут под вечер деревьев листы,

Какие у каждой капусты мечты,

Что думает в мире древесная вошь.

Он ведает чутко, что мыслит сосна,

Как бредит под раннее утро, со сна,

И только поэт одного не поймет:

О чем это думает бедный народ?

Объект пародии — «Жалобы музы» Полонского. Минаев пародирует здесь принципы чистой поэзии. Его издевка обращена прежде всего на тему природы, столь характерную для осуждаемого им чистого искусства (оно же искусство для искусства). С таких позиций атаковал Минаев и Афанасия Фета:

Чудная картина!

Грезы всюду льнут:

Грезит кустик тмина,

Грезит сонный пруд,

Грезит георгина,

Даже, как поэт,

Грезит у камина

Афанасий Фет.Грезит он, что в руки

Звук поймал, — и вот

Он верхом на звуке

В воздухе плывет,

Птицы ж щебетали:

«Спой-ка нам куплет

О „звенящей дали“,

Афанасий Фет».

Минаев предваряет пародийный текст небольшим замечанием, характеризующим творчество Фета в целом:

«Муза господина Фета задалась грациозной работой подбирать звучные, мелодические слова, которые будучи подобраны вместе, производят эффект своей музыкальностью. Весь процесс ее творчества состоит в том, что она ловит картинные выражения и из них лепит одну общую мозаику, вовсе не беспокоясь о том, будет ли смысл в целом произведении».

Далее Минаев предлагает читателю поупражняться в такого рода поэзии: «Попробуйте составить вместе ряд музыкальных слов, и хотя бы между ними не было никакой связи, но все-таки их музыкальность приятно будет дразнить ваше ухо». Минаев считает, что поэзия Фета лишена смысла, бессодержательна. Причины этого он видит, в частности, в особом отношении Фета к звуку. Принципиально новом отношении к звуку, добавим мы.

Музыкальность была чуть ли не важнейшей поэтической установкой Афанасия Фета. Он стремился в своей поэзии расширить смысловые возможности слова, приблизить его к мелодике. Недаром Петр Чайковский писал о нем:

«Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область <…> Это не просто поэт, а скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом».

Узнав об этом отзыве, Фет написал:

«Чайковский как бы подсмотрел то художественное направление, по которому меня постоянно тянуло и про которое покойный Тургенев говаривал, что ждет от меня стихотворения, в котором окончательный куплет надо будет передавать безмолвным шевелением губ. Меня всегда из определенной области слов тянуло в неопределенную область музыки…».

Однако это новаторство не оценила радикально-демократическая критика 1860-х годов и боролась с Фетом, строчила на него бесконечные пародии. Литературная борьба — дело нешуточное. Здесь бывают жертвы в самом буквальном смысле слова. Характернейший пример — творческая судьба Константина Случевского, которого критика и пародия заставили замолчать на целое десятилетие.

Поэтический погром

Константин Случевский — один из самых крупных неудачников в русской литературе. На него, почти неизвестного широкому читателю, сыпалось не меньше пародий, чем на самого Фета. Критики из революционно-демократического лагеря охотно наступали на горло его песне и перекрывали ему кислород. Именно с пародии на стихотворение Случевского «На кладбище», благодаря которому он стал известен широкому читателю, начинается травля поэта.

В январе 1860 года перед новым баловнем муз распахнулись страницы знаменитого некрасовского «Современника». «Появиться в „Современнике“ значило стать сразу знаменитостью», — писал историк русской литературы Алексей Галахов. Стихи Случевского шли из номера в номер — в январской, февральской, мартовской книжках. Это ли не дебют, о котором грезит любой автор? Можно было бы ответить утвердительно, если не знать, как над Случевским станут издеваться критики того же «Современника». Да так неистово и колко, как не снилось никакому другому писателю XIX века в страшных снах.

Случевский настолько раздражал современников, что критик Николай Добролюбов под псевдонимом Аполлон Капелькин написал пародию на стихотворение «Мои желания»: «Дики желанья мои, и в стихах всю их дичь изложу я» (в «Свистке» № 6 — сатирическом приложении к «Современнику»). А в «Свистке» № 7 публицист Иван Панаев объяснил, что редакция не считает великими поэтами ни Случевского, ни его современников — Апухтина и Кускова.

«Юный маменькин сынок», замучивший всех знакомых своим творчеством, — вот что думали о Случевском в журнале «Светоч» и приговаривали:

Прозябанье трав и злаков,

Мрачный голос мертвецов,

Пауки, жуки и крысы —

Вот предмет его стихов.

За хулу своих творений

Он готов был всех убить

И сердился, что журналы

Не хотят ему платить.Алексей Сниткин

Сатирический журнал «Искра» словно соревновался со «Светочем», кто острее заденет поэта:

Пускай до времени под паром

Лежат журналы без стихов,

Пусть не печатаются даром

Случевский, Страхов и Кусков.Николай Курочкин

В восьмом номере «Искры» за тот же 1860 год выходят «Литературные вариации» (пародии) Николая Ломана и статья Василия Курочкина «Критик, романтик и лирик». «И какие удивительные люди поэты, подобные г-ну Случевскому! Сейчас видно, что у них в голове что-то не так, как у других людей. Если мы с вами, г-н редактор, вздумаем пойти на кладбище да улечься на могильную плиту, — что из этого будет? Бока заболят, комары искусают лицо — и только. Пошел г-н Случевский, прилег — и видит, как грибы растут, и слышит, как мертвые говорят. Удивительный слух и удивительное зрение! Мертвец очень деликатно просил г-на Случевского полежать за него час-другой в гробу, пока он совершит свою прогулку по белому свету. Но г-н Случевский не согласился — и умно сделал. Не писать бы ему больше элегий, а нам бы не читать их», — пишет Ломан о стихотворении «На кладбище», а затем предлагает свою пародию на него:

Я взобрался на могильную плиту

И внимательно смотрел, как на лету

Два тяжелые, кургузые жука

Колошматили друг друга под бока,

Как в объятиях березу дуб сжимал,

Как под деревом опенок вырастал,

Как паук, среди своих дневных хлопот,

Фантастический выплясывал матлот.

Так на кладбище за жизнью я следил,

И Случевский мне на память приходил:

Вспомнил я, как он на кладбище лежал,

Как под ним мертвец о камень лбом стучал,

Как мертвец m-r Случевского просил,

Чтобы тот его на время хоть сменил…

Случевский насторожил пародистов прежде всего новизной и непривычностью метафорического строя. Мы видим, как динамичный образ из стихотворения Случевского «На кладбище» — «Как летают, лбами стукаясь, жуки» — в пародии Н. Гнута (псевдоним Николая Ломана) разворачивается во что-то нарочито громоздкое.

Поэт тщетно пытается противостоять этой утилитарной критике и демократической братии трактатом «Явления русской жизни под критикою эстетики». Не выходит. Его снова высмеивают:

«„Чернышевский — глупец, Писарев — пустомеля и болтун, а кстати уж и X, Y, Z, — дармоеды, пустые и вредные люди“, — вот инсинуационные выводы эстетических воззрений г. Случевского, „трудящегося считать кумушек“ для оттенения своих личных доблестей… Все это валяет Случевский с крайнею беззастенчивостью и развязностью „почти военного человека“. Книги его к литературе не принадлежат, он то же, что в ветчине трихины, а в шиньонах — грегорины».

Случевский смиряется с поражением и пишет поэту Полонскому: «Есть много трагикомизма в моем положении, лучше всего я убедился в этом, прочтя вчера погром, которым встретил меня „Книжный вестник“. Бесконечно много обидного в том, что меня разобрали (если только это слово уместно) именно тем способом критики, на который я нападаю». После всех этих событий и гонений Случевский надолго замолчал.

Кошмар повседневности

Вновь писать стихи он начнет лишь в 1880-е годы — это будет уже новая эпоха. Эпоха «безвременья» в русской литературе. В 1881 году умирает Федор Достоевский, к собранию сочинений которого именно Случевский пишет предисловие. Более того, в том же 1881 году народовольцы убивают Александра II. А через два года, 16 мая 1883-го, «по мысли» Случевского художник Михаил Микешин приступит к «изготовлению рисунка проекта памятника Имп. Александру II».

Этот контекст важно учитывать, поскольку самому Константину Случевскому вторая половина XIX века казалась временем «страшным, близким по типу ко времени макабрских плясок и самобичующихся средних веков». Впрочем, так казалось не одному Случевскому. Острое ощущение разлада человека и мира, неизбывного трагизма бытия и непрекращающегося кошмара повседневности было общим для поэтов того периода. В кажущихся шуточными стихотворениях Козьмы Пруткова очевидна мысль об абсурде самой действительности.

Самое важное имя в русской поэтической юмористике и сатире XIX века, конечно, «директор Пробирной Палатки» Козьма Прутков, «литературная личность», как о нем говорил Тынянов. На русскую сатирическую традицию «вдохновенный мракобес» оказал влияние, которое трудно переоценить: своим предтечей его считали, например, авторы «Сатирикона» — в первую очередь Саша Черный.

Сочинения Пруткова охотно публиковали в «Современнике», «Искре» и других журналах. Прутков — автор многочисленных пародий, без которых уже нельзя представить себе русскую поэзию середины XIX века. Особое место в наследии этого выдуманного писателя занимают афоризмы (причем нарочито банальные: «Никто не обнимет необъятного»). В них граница между здравым смыслом и абсурдом подвижна. А всё потому, что, как скажет Яков Полонский, «легковесные умы» потеряли дорогу:

Потерявшие дорогу

Легковесные умы,

И добру, и злу, и Богу

Точно так же служим мы,

Как и дьяволу…

Яков Полонский: предчувствие символизма

Вот мироощущение человека на рубеже XIX и XX веков. Хорошая новость в том, что именно в 1880-е годы начинает возрождаться интерес к поэзии: Фет пишет всё больше, и с 1883 года начинают выходить отдельные выпуски «Вечерних огней». Поэтический «триумвират» — Фет, Майков, Полонский — всё чаще упоминается с почтением. Старые поэты вновь начинают печатать свои стихи.

Полонский очень чутко ощущает новую поэтическую эпоху и… не принимает грядущие перемены. Он пишет комедию «Чужие роли», где один из героев — бесхарактерный поэт, пишущий непонятные стихи:

Люди — жуки, те, что любят навоз,

Сколько над ними мы пролили слез!

Синие ангелы с неба глядят,

Их жесткокрылые знать не хотят.

Эти жуки — не жуки, а невежды,

Те, что лобзая зеленой надежды

Липкие складки, ползут ей вослед…

Плачь ты над ними, безумный поэт!

В один ряд с жуками Полонский ставит безумного поэта, которого его приятель Фет расхвалил бы за лирическую дерзость. Этот герой говорит: «Ведь пишут недаром теперешние умники, что гений — это безумие; что всё, что сделано на земле великого, сделано сумасшедшими».

Полонский публикует стихотворение «Декадент», в котором зло высмеивает новое направление в поэзии, иррациональное и мистическое:

— Неужель он сам не чует,

Что от бреда недалек…

Или мы с кончиной века

Так изверились во всём,

Что без веры в человека

Всё нам стало нипочем!..

Дайте новый нам обман!..

Но такой, чтоб был неясен, —

Декадента дайте! — Он

И в безумии прекрасен,

И для сердца неопасен,

И загадочен, как сон.

Что вызвало неприятие у старого поэта? На первый взгляд, ответ очевиден: непривычная смелость новых стихотворцев. Полонский в «Декаденте» чутко уловил непереходимую для него черту: декаденты служат и добру, и злу, и Богу, и дьяволу. На литературную сцену выходят именно они.

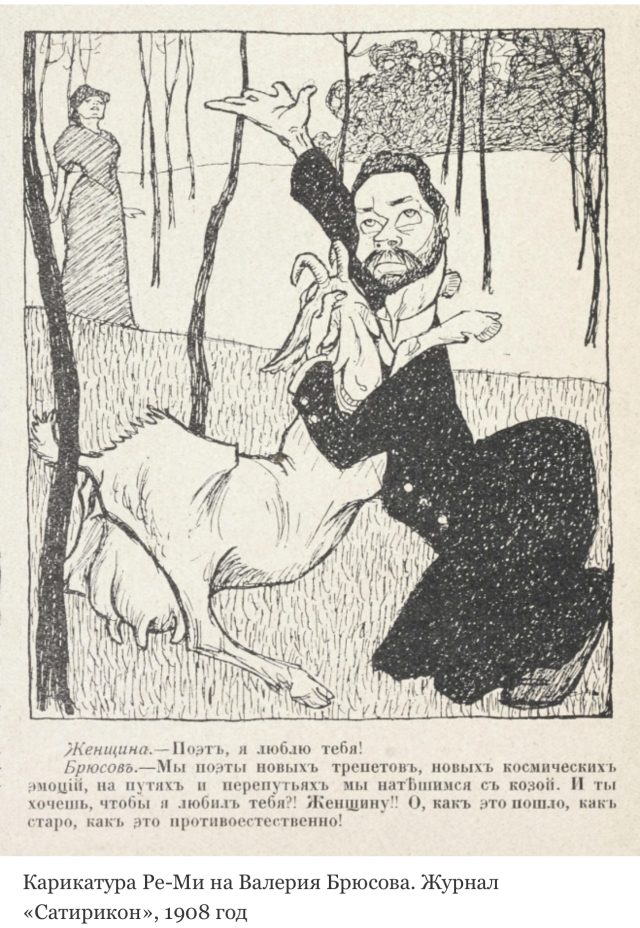

Прогрессирующее полоумие Брюсова

«Поэзия, видимо, переходит в совершенно новую фазу существования… Создать новый поэтический язык, заново разработать средства поэзии — таково назначение символизма», — писал известный поэт-символист Валерий Брюсов. Он первым сделал ставку на иррациональность, на магическую поэзию. За это его сочли «идиотом» и хотели отправить в сумасшедший дом.

Брюсов дразнил читателя так, как до этого не решался никто. Он намеренно писал стихотворения, из-за которых его упрекали в пьянстве, в галлюцинациях (вероятно, он пьяный писал стихи и поэтому у него в глазах всё двоилось). Одним из таких стихотворений было «Творчество». Даже самые умные и тонкие люди эпохи были им шокированы. Возмущен был и Владимир Соловьев, который написал очень едкую пародию:

На небесах горят паникадила,

А снизу — тьма.

Ходила ты к нему иль не ходила?

Скажи сама!

Но не дразни гиену подозрения,

Мышей тоски!

Не то смотри, как леопарды мщенья

Острят клыки!

И не зови сову благоразумья

Ты в эту ночь!

Ослы терпенья и слоны раздумья

Бежали прочь.

Своей судьбы родила крокодила

Ты здесь сама.

Пусть в небесах горят паникадила,

В могиле — тьма.

Брюсов страшно обиделся на эту пародию. И такой реакции, хотя сам ее отчасти спровоцировал, точно не ожидал. Он даже надумал после этого распустить символистов! Соловьев пародийно высветил те приемы, которые прочно и надолго закрепятся в арсенале русской поэзии, станут элементами ее языка.

Сам Соловьев в своей серьезной (то есть непародийной) лирике предвосхитил многие черты символизма, в том числе и вышученные им. Полярное лирическое мышление стало важной чертой поэзии сознательно шедших за Соловьевым младших символистов, и в особенности Блока, автора знаменитой «Незнакомки». Впрочем, спародировали и ее:

Ах, трамвай так мчался, так мчался стремительно.

Вдруг толчки и звоны… И жуткий крик.

Кто-то был задавлен… И стонал мучительно…

И кроваво алел искаженный лик.

Подъехала карета. И тело окровавленное

Положили в карету. Увезли… Увезли.

Я ж писал стихи, стихи озаренные.

И она, Незнакомка, снилась вдали.

Рекордсмен по злым пародиям

В XX веке, когда одно течение стремительно сменяло другое, пародия была жизненно необходима. И главным пародистом был, конечно же, Виктор Буренин. Буренина настолько переполняла жгучая злоба, что он зачастую не мог даже выстроить сюжет пародии, полностью выплескивая свою ненависть уже в списке действующих лиц. Он прошелся по Брюсову:

Сапоги всмятку — душа моя.

Идиотом-поэтом сделался я.

По акмеистке Ахматовой:

Имею я четыре носа —

Четыре «пятачка» свиных,

Тремя глазами смотрю я косо —

Один совиный и два своих.

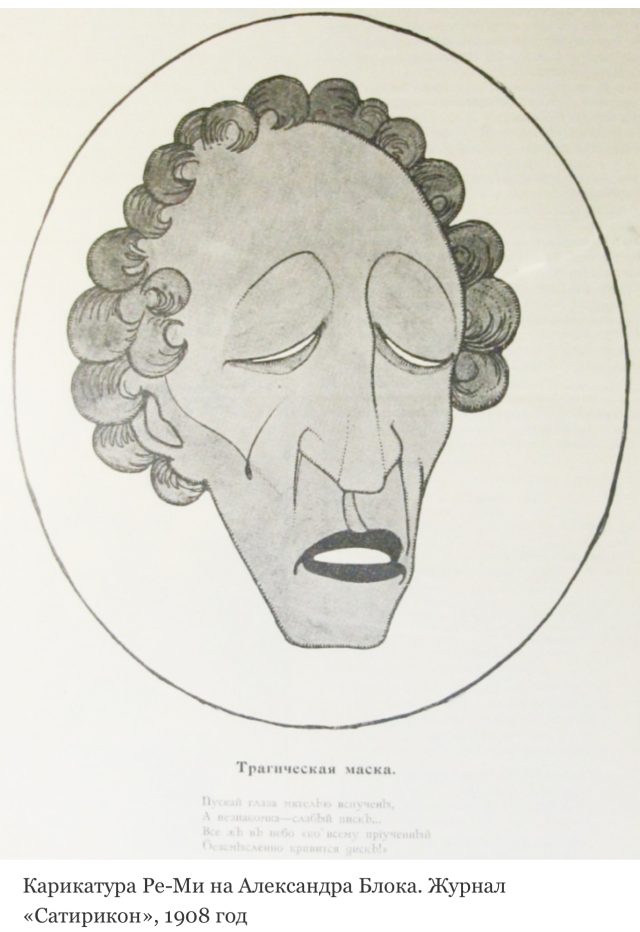

По тому же Блоку:

«Что это набор слов, рифмованная бессмыслица, конечно, не может быть сомнения. Можно сомневаться только вот в чем: принадлежит ли автор этой рифмованной бессмыслицы в самом деле к числу тех „безумных“, которых он помещает на каких-то „оловянных кровлях“, или он только дурачится, ломается, глумится над сочинительством стихов, бросает нарочно в лицо читателям рифмованную чепуху, желая хоть этим обратить на себя внимание, так как другим чем-нибудь он не может. Не знаю как кто, а я склонен думать, что это искренняя белиберда бедного графомана, одержимого стремлением к сочинению стихов в новом стиле. Намеренные ломаки и кривляки декадентства, вроде г.г. Бальмонта или Брюсова, конечно, сочиняют не менее бессмысленные вирши, но в их деланном бессмысленном виршеплетстве всегда замечается наглость шутовства и нет такой наивности и чепухи».

Буренин — абсолютный рекордсмен по грубости в истории отечественной пародии. Едва ли найдется кто-нибудь из наших современников-пародистов, подчас очень талантливых и остроумных, кто переплюнет Буренина.

Пародия не изжила себя и никогда не изживет, потому что она вне времени. Она безжалостно расправляется со старыми формами и обливает ледяным презрением новые. Уверенно она глядит лишь в будущее — туда, куда за ней живо шагает литература. Ведь именно благодаря пародии литература продолжает жить и прогрессировать.

Пародисты — умнейшие люди. Они сразу улавливают то, за что мы спустя столетия полюбим самых разных поэтов: за музыкальность Фета, за манящую таинственность Блока… Они это не любили, а высмеивали. Но главное, что они ощущали новизну и свежесть поэтического дыхания.

Прав коллега Тынянова, филолог-формалист Борис Эйхенбаум: «Суждения современников-врагов интереснее, содержательнее и точнее, чем неопределенные, расплывчатые похвалы друзей и потомков. Врагу приходится аргументировать, приводить конкретные примеры, высказываться до конца, а с друга это не спрашивается». Так случается постоянно: своеобразие художника лучше чувствуют именно его враги, а друзья пытаются защищать в художнике то, что менее всего принадлежит ему.

admin

admin